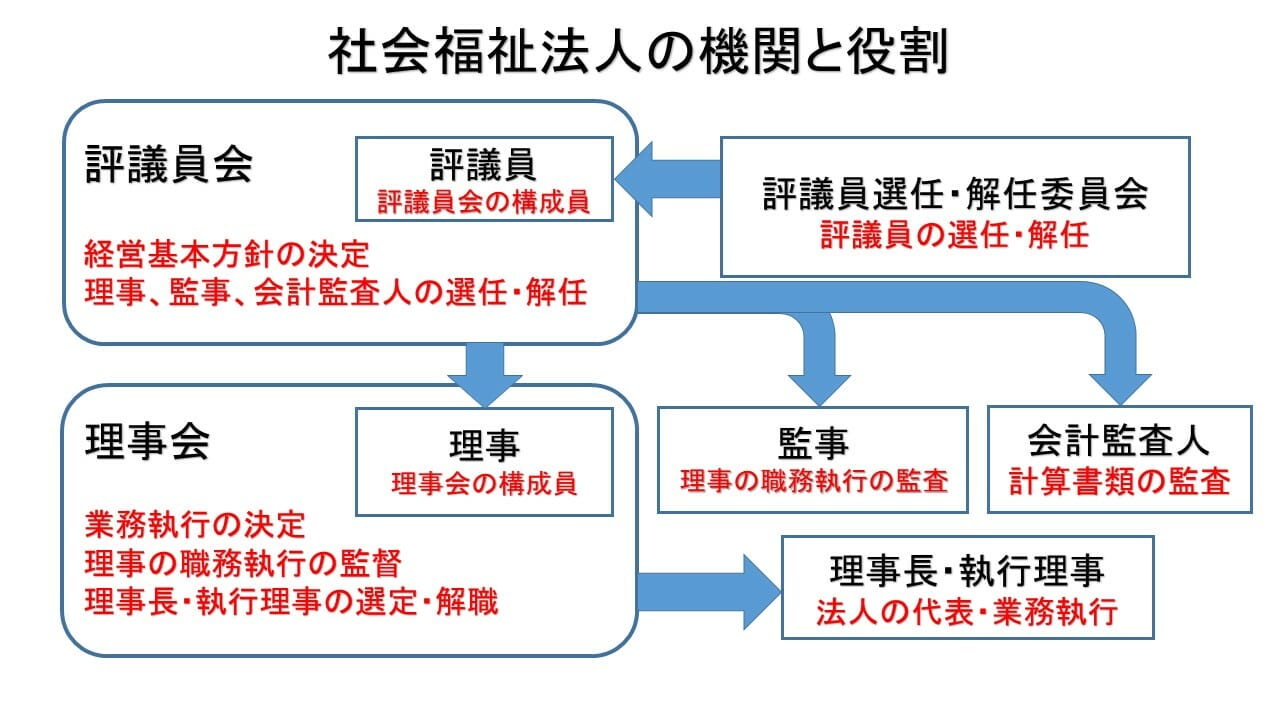

社会福祉法人は、その内部の機関として「評議員」と「評議員会」を設置する必要があります。

(機関の設置)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

(略)

社会福祉法

この記事では、評議員会の構成員となる「評議員会」について説明します。

評議員会の構成員である「評議員」については、以下の記事で説明しています。

広告

評議員会とは

評議員会は、法人の運営に関する意思決定の最高機関にあたり、大きな権限を持っています。

法人の定款(基本なルール)の決定、役員の選任・解任・報酬・責任範囲の決定、計算書類等の承認などを行うことで、法人を監督する機関としての役割があります。

評議員会は、法人の運営に関する重要事項について、評議員の評決で決定します。

その意思決定は、法人に与える影響の大きさから、民主的に、適正な手続きによって行われる必要があります。

よって、評議員会は、評議員のすべてによって組織することが求められます。

(評議員会の権限等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の八 評議員会は、全ての評議員で組織する。

(略)

社会福祉法

また、評議員会は、法人の意思決定機関として、自主独立が求められます。

よって、評決すべき事項について、理事や理事会などの他の機関に委ねることはできません。

(評議員会の権限等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の八 (略)

3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。

(略)

社会福祉法

なお、評議員会は、社会福祉法人の運営方針を決定する最高機関ですが、何でも自由に議題にすることができて、かつ決議することができてしまうと、あまりにも評議員会の影響力が大きくなりすぎます。

よって、評議員会は、社会福祉法や定款に定められたことのみ、評決できます。

(評議員会の権限等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の八 (略)

2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。

(略)

社会福祉法

以下、評議員会が決議できることについて、説明します。

評議員会の決議事項

評議員会の決議事項については、社会福祉法に定めがあり、厚生労働省が作成した「社会福祉法人定款例」にも盛り込まれています。

評議員会の決議事項

・理事、監事、会計監査人の選任

(社会福祉法第43条)

・理事、監事、会計監査人の解任★

(社会福祉法第45条の4第1項及び第2項)

・理事、監事の報酬等の決議

(理事:社会福祉法第45条の16第4項において準用する一般法人法第89条)

(監事:社会福祉法第45条の18第3項において準用する一般法人法第105条)

・理事等の責任の免除★

(全ての免除:社会福祉法第45条の20第4項で準用する一般法人法第112条)

(一部の免除:社会福祉法第113条第1項)

※全ての免除は、総評議員の同意が必要

・役員報酬等基準の承認

(社会福祉法第45条の35第2項)

・計算書類の承認

(社会福祉法第45条の30第2項)

・定款の変更★

(社会福祉法第45条の36第1項)

・解散の決議★

(社会福祉法第46条第1項第1号)

・合併の承認★

(吸収合併消滅法人:社会福祉法第52条)

(吸収合併存続法人:社会福祉法第54条の2第1項)

(法人新設合併:社会福祉法第54条の8)

・社会福祉充実計画の承認

(社会福祉法第55条の2第7項)

・その他定款で定めた事項

★:法第45条の9第7項の規定により、議決に加わることができる評議員の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)以上にあたる多数をもって決議を行わなければならない事項

以上が、社会福祉法によって定められた、法定の決議事項になります。

このほか、法人が、評議員会の議決に付したいことについて、任意に定款で定めることで、評議員会の決議事項にすることができます。

例えば、次のようなものが考えられます。

事業計画・収支予算

厚生労働省が作成した「社会福祉法人定款例」では、法人の事業計画書と収支予算書について、評議員会の承認を受けるようにすることもできます。

(事業計画及び収支予算)

厚生労働省「社会福祉法人定款例」

第三一条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日まで に、理事長が作成し、<例1:理事会の承認、例2:理事会の決議を経て、評議員会の承認>を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(略)

事業計画案や予算案に評議員会が関与することで、評議員会の法人に対する牽制や監督を強める効果が期待できます。

施設の新設・大規模改修

社会福祉法人にとって、社会福祉施設の新設や大規模改修は、法人の運営に大きな影響を与えるので、評議員会の決議事項にすることがあります。

社会福祉施設の新設や大規模改修は、施設整備のための事業計画を策定し、収支予算を組むことになります。

施設整備のために融資を受けるのであれば、その担保として既存の基本財産に抵当権を設定するなど、基本財産の処分が必要になることがあります。

また、施設の竣工に伴い、その施設を法人の基本財産に組み入れることになるので、定款の変更も必要です。

こうしたな施設整備に関する決定事項については、法人の定款上、基本財産の処分や、定款変更に該当することになります。また、上記の「事業計画・収支予算」で述べたように、事業計画や収支予算について評議員会の決議を必要とするよう定款がつくられている場合もあります。

以上のとおり、施設の新設や大規模改修の計画は、いざ計画に着手すると、様々な点で、評議員会の決議が必要になるので、それらの決議の円滑化や迅速化のために、それらの決議の前提となる施設整備計画自体を評議員会の決議事項にすることが考えられます。

評議員会の運営

社会福祉法は、社会福祉法人の評議員会の運営についてルールを定めていますが、そのルールの多くは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のルールを準用(あてはめて使うこと)しています。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九(略)

10 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条から第百八十三条まで及び第百九十二条の規定は評議員会の招集について、同法第百九十四条の規定は評議員会の決議について、同法第百九十五条の規定は評議員会への報告について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百八十一条第一項第三号及び第百九十四条第三項第二号中「法務省令」とあるのは、「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

社会福祉法

以下、社会福祉法のルールに加えて「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のルールを参考にしながら説明します。

評議員会の開催

評議員会は、毎年度、定時に開催するものがあります。

会計年度の終了後に、決算の計算書類の承認のために、定時の評議員会を招集する必要があります。

また、評議員会は、必要があれば、いつでも招集できます。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 定時評議員会は、毎会計年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。

2 評議員会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

社会福祉法

定時評議員会について、「一定の時期」とは、所轄庁に届け出る計算書類の作成期限が会計年度(4月~翌年3 月)終了後、3か月以内とされているため、新年度当初から6月末日までとなります。

実務上は、決算を終えるのが5月中くらいでしょうから、6月中に評議員会(とその前提となる理事会)を開催することになると思います。

評議員会の招集方法

評議員会は、原則として、理事(通常は理事長)が招集します。

また、評議員は、理事に対して、評議員会の招集を請求できます。

実務上は、法人の運営を任されている立場である理事が、評議員よりも法人の実情を把握しているので、評議員会の議題・議案を作成し、評議員会を招集することが一般的です。

以下、理事が評議員会の招集を行う場合を説明します。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 1~2(略)

3 評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

4 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(以下略)

社会福祉法

理事が招集する場合、前もって理事会の決議で、評議員会の日時、場所、議題、議案の概要を決定します。

この点、社会福祉法は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」のルールを準用しています。

(評議員会の招集の決定)

平成十八年法律第四十八号

第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 評議員会の日時及び場所

二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

先述した、社会福祉法第第45条の9第10項の後段の読み替えルールにより、上記の第1項第3号に「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」に読み替えます。

従って、評議員会の招集決定通知について、厚生労働省令(社会福祉法施行規則)に細かなルールを委ねていることになります。

(招集の決定事項)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

第二条の十二 法第四十五条の九第十項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、評議員会の目的である事項に係る議案(当該目的である事項が議案となるものを除く。)の概要(議案が確定していない場合にあつては、その旨)とする。

社会福祉法施行規則

つまり、評議員会を招集するにあたって、次のことを理事会で決めることになります。

1 評議員会の日時及び場所

2 評議員会の目的である事項(議題)

3 評議員会の目的である事項に係る議案の概要(議案が未確定の場合はその旨)

2の議題と、3の議案の関係ですが、例えば、理事選任についてなら、議題が「理事選任の件」、議案が「〇〇氏を理事として選任する」という関係になると思われます。

こうした細かい点は、地域によって違いがあると思いますので、所轄庁の指導内容や、実務上の前例を参考にしてください。

評議員会の召集の通知

評議員会の招集にあたっては、理事(通常は理事長)から評議員へ招集通知を発出します。

(評議員会の招集の通知)

平成十八年法律第四十八号

第百八十二条 評議員会を招集するには、理事(第百八十条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合にあっては、当該評議員。次項において同じ。)は、評議員会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員に対して、書面でその通知を発しなければならない。

2 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事は、同項の書面による通知を発したものとみなす。

3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

召集の通知は、「評議員会の日の一週間前まで」に発出します。

招集通知の発出日から「評議員会の日の一週間前まで」の間に、中7日が必要になります。

評議員会が6月25日(日)開催なら、招集の決定事項を議決する理事会は6月17日(土)開催になります。

なお、決算の計算書類を承認するための定時評議員会の開催の場合は、計算書類の備置き期間として中14日が必要になるので、理事会の開催は6月10日(土)になります。

通知方法は、文書の発送が原則ですが、評議員の承諾があれば、電磁的方法による通知も可能です。(電磁的方法については後述します)

通知には、理事会で定めた、招集の決定事項を記載します。

電磁的方法について

招集は、書面による通知に代えて、電磁的方法ですることもできます。

電磁的方法については「社会福祉施行令」で定めています。

(電磁的方法による通知の承諾等)

昭和三十三年政令第百八十五号

第十三条の六 法第四十五条の九第十項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)及び次条において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十二条第二項の規定により電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第十四条において同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

社会福祉法施行令

電磁的方法による通知をするには、前もって、理事は評議員に、電磁的方法の種類・内容について示して、書面または電磁的方法によって承諾を得る必要があります。

また、電磁的方法の種類・内容は「社会福祉施行規則」に定めがあります。

(社会福祉法施行令に係る電磁的方法)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

第二条の十三 令第十三条の六第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

一 次に掲げる方法のうち送信者が使用するもの

イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

二 ファイルへの記録の方式

社会福祉法施行規則

上記の条文は、表現がわかりにくいですが、例えば、次のような方法が考えられます。

1 理事から評議員へ招集通知を電子メールで送信

2 送信者側(理事・法人)のホームページ等で表示した招集通知を評議員側がダウンロード

3 理事・法人において招集通知を記録した、CD、DVD、USBメモリ等を評議員へ送付

1が現実的だろうと思います。3は書面を送付したほうがマシだと思います。

いずれにしても、書面の代用としての方法ですので、データの受け手側である評議員が、招集通知を書面に出力できることが求められていると思います。

細かい話なので、地域によって違いがあると思いますので、所轄庁の指導内容や、実務上の前例を参考にしてください。

評議員会の開催に関する評議員の権限

以上のとおり、評議員会は、原則として、理事が、理事会において招集の決定事項を定め、招集するものですが、評議員においても招集することができますし、提案等もできます。

ここでは、評議員会の開催に関する評議員の権限を説明します。

再掲になりますが、評議員は、理事に、評議員会の開催を求めることができます。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 1~2(略)

3 評議員会は、第五項の規定により招集する場合を除き、理事が招集する。

4 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(以下略)

社会福祉法

さらに、評議員の求めに対して、理事が評議員会を遅滞なく開催しない場合、評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができます。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 1~4(略)

5 次に掲げる場合には、前項の規定による請求をした評議員は、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。

一 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合

二 前項の規定による請求があつた日から六週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)以内の日を評議員会の日とする評議員会の招集の通知が発せられない場合

(以下略)

社会福祉法

また、社会福祉法は、第45条の8で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第184条から第186条までを準用しているので、評議員は、理事に対し、議題・議案の提案権があります。

また、自らが提案した議題・議案を招集通知に記載するよう請求できます。

(評議員会の権限等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の八 (略)

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十四条から第百八十六条まで及び第百九十六条の規定は、評議員について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

社会福祉法

(評議員提案権)

第百八十四条 評議員は、理事に対し、一定の事項を評議員会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。

第百八十五条 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合は、この限りでない。第百八十六条 評議員は、理事に対し、評議員会の日の四週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、評議員会の目的である事項につき当該評議員が提出しようとする議案の要領を第百八十二条第一項又は第二項の通知に記載し、又は記録して評議員に通知することを請求することができる。

平成十八年法律第四十八号

2 前項の規定は、同項の議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき評議員会において議決に加わることができる評議員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から三年を経過していない場合には、適用しない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

細かい話ですが、上記の第186条について読み替えがあるので記載しておきます。(読み飛ばして問題ありません)

(評議員に関する読替え)

昭和三十三年政令第百八十五号

第十三条の五 法第四十五条の八第四項(法第四十六条の二十一の規定により適用する場合を含む。)において評議員について一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十六条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「第百八十二条第一項」とあるのは、「社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第四十五条の九第十項において準用する第百八十二条第一項」と読み替えるものとする。

社会福祉法施行令

招集手続の省略

以上のとおり、評議員会の招集手続きについて説明してきましたが、この招集手続きを省略することができます。

社会福祉法は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第183条を準用しています。

(招集手続の省略)

平成十八年法律第四十八号

第百八十三条 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

評議員の全員の同意は、書面や電磁的方法(メール等)で、形に残しておくことが無難です。

手続を省略した場合は、理事会と評議員会を同日で行うこともできますが、次の点に注意が必要です。

理事会において、評議員会の招集の決定事項を決議することは、通常の場合と同じです。(招集の決定事項の決議を省略できません)

決算の計算書類を決議する定時評議員会の場合、たとえ招集通知を省略しても、計算書類の備置き期間(中14日)を省略することはできません。(期日を短縮できません)

評議員会における決議

評議員会の決議には「普通決議」と「特別決議」があります。

普通決議

普通決議は、過半数以上の評議員の出席において、その過半数以上の決議が必要です。

決議について、特別の利害関係のある評議員は、決議に加わることができません。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 1~5(略)

6 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。

7(略)

8 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(以下略)

社会福祉法

特別決議

特別決議は、評議員の2/3(これを上回る割合を定款で定めた場合は、その割合)以上の多数によって行います。主な特別決議は次のとおりです。

①次の事由による監事の解任

・職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。

・心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

②理事、監事、会計監査人の職務懈怠によって生じた、法人に対する損害賠償責任の免除

③定款の変更

④法人の解散

⑤吸収合併消滅社会福祉法人における吸収合併契約の承認

⑥吸収合併存続社会福祉法人における吸収合併契約の承認

⑦新設合併消滅社会福祉法人における新設合併契約の承認

決議について、特別の利害関係のある評議員は、決議に加わることができません。

(評議員会の運営)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十五条の九 1~6(略)

7 前項の規定にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。

一 第四十五条の四第一項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)

二 第四十五条の二十第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第一項の評議員会

三 第四十五条の三十六第一項の評議員会

四 第四十六条第一項第一号の評議員会

五 第五十二条、第五十四条の二第一項及び第五十四条の八の評議員会

8 前二項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(以下略)

社会福祉法

決議事項の制限

評議員会は、評議員会の招集に際して理事会が定めた招集目的に関する事項以外には決議できません。

社会福祉法

昭和二十六年法律第四十五号

(評議員会の運営)

第四十五条の九 1~8(略)

9 評議員会は、次項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百八十一条第一項第二号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。ただし、第四十五条の十九第六項において準用する同法第百九条第二項の会計監査人の出席を求めることについては、この限りでない。

(以下略)

社会福祉法

(評議員会の招集の決定)

平成十八年法律第四十八号

第百八十一条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 評議員会の日時及び場所

二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項

三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

評議員会は、議決権の行使について、書面等による決議や代理人による決議は認められません。

ただし、議決に加わることのできる評議員全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決することの評議員会の決議があったものとみなされます。(これを「決議の省略」といいます)

評議員会においては、評議員の書面等による同意を決議に代える「決議の省略」を用いることができます。

評議員会の議事録

評議員会は議事録を作成する必要があります。

評議員会議事録に記載する必要がある事項は、社会福祉法に定められています。

①評議員会の開催日時・場所(テレビ会議等により、開催場所にいない評議員、理事、監事、会計監査人が評議員会に出席した場合には、その出席方法を含む)

②評議員会の議事の経過の要領、その結果

③決議を要する事項について、特別の利害関係を有する評議員があるときは、その評議員の氏名

④監事や会計監査人(辞任者を含む)が、法律に基づく意見・発言をしたときの、その意見・発言の内容

⑤評議員会に出席した評議員、理事、監事、会計監査人の氏名・名称

⑥評議員会に議長があるときは、議長の氏名

⑦議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

まとめ

〇評議員会の性質

法人の運営に関する意思決定の最高機関にあたり、必置の機関です。

法人の運営に関する重要事項について、評議員の評決で決定します。

〇評議員会の運営上の特徴

評議員会は、評議員のすべてによって組織されます。

法律に規定する事項や、定款で定めた事項に限り、決議できます。

評決すべき事項について、理事や理事会などの他の機関に委ねることはできません。

〇評議員会の運営

評議員会は、必要があれば、いつでも招集できます。

会計年度の終了後には、定時の評議員会を招集する必要があります。

原則、理事が招集します。例外的に理事が招集しない場合には評議員が招集できます。

書面や代理人による決議の禁止。ただし、評議員全員が書面や電磁的記録によって同意をする場合は、決議があったものとみなします。

所定の事項を記載した議事録を作成する必要があります。

〇決議事項

主な決議事項については、社会福祉法に規定があります。

厚生労働省が作成した「社会福祉法人定款例」にも盛り込まれています。

決議には「普通決議」と「特別決議」があります。

・普通決議…過半数以上の評議員が出席し、その過半数以上による決議

・特別決議…2/3以上の評議員による決議

招集目的に係る決議のほかは決議できません。

広告