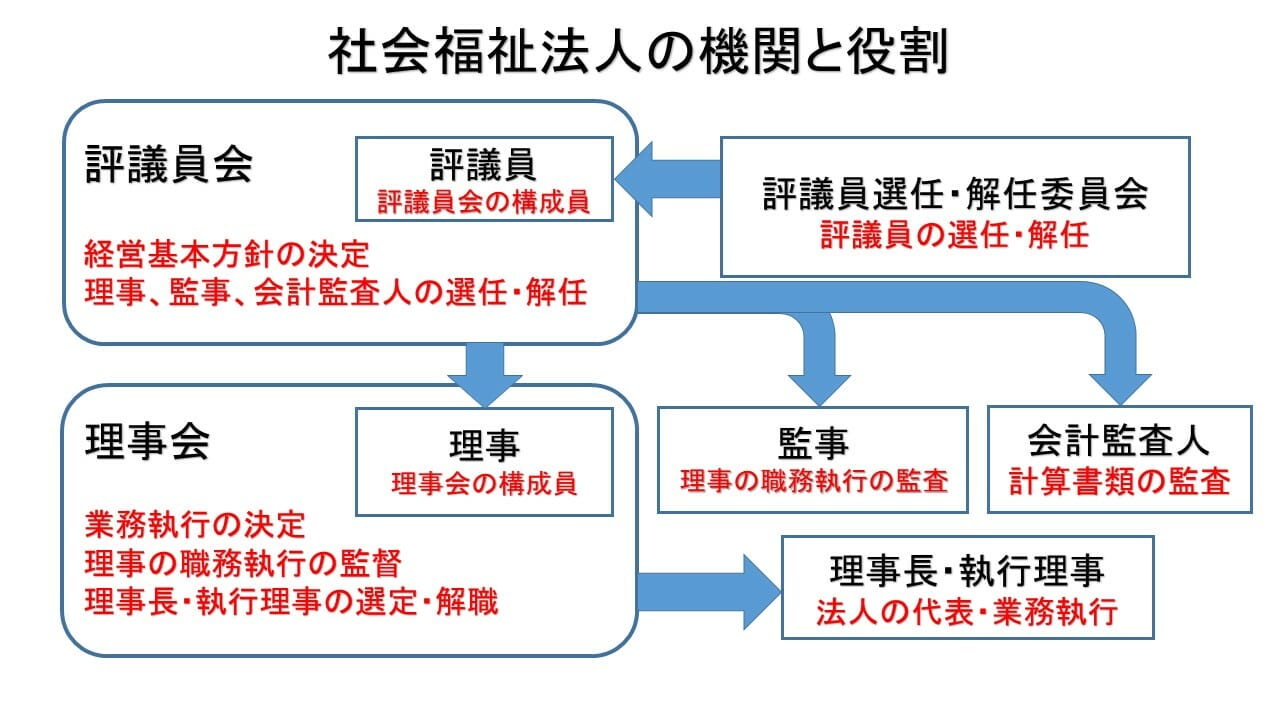

社会福祉法人は、その内部の機関として「評議員」と「評議員会」を設置する必要があります。

(機関の設置)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十六条 社会福祉法人は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。

社会福祉法

評議員会は、評議員によって構成される合議体で、法人運営の重要事項を決定する機関です。

役員(理事や監事)の選任や解任、役員報酬の決定、定款の変更などの重要事項について、評決で決定します。

この記事では、評議員会の構成員となる「評議員」について説明します。

広告

社会福祉法人と評議員の関係

評議員は、法人の意思決定機関である評議員会の構成員であり、社会福祉法人に対して、委任の関係にあり、善管注意義務と損害賠償責任を負います。

つまり、社会福祉法人から、その経営を任された者として、管理者としての注意義務があり、その義務を怠ったことで法人に損害が発生した場合には、その責任を取るという立場にあります。

(社会福祉法人と評議員等との関係)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十八条 社会福祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。

社会福祉法

評議員の資格

評議員は、その責任の重さを踏まえて、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任することとされています。

(評議員の選任)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

社会福祉法

「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」とは?

評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任することになっています。

どのような人物が、そのような識見を有する者に該当するのでしょうか?

社会福祉法人制度改革についての厚生労働省の説明資料によれば、次のとおりです。

この識見を有する者については、法人において「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されている限り、制限を受けるものではない。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」20ページ目「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」参照

以上のとおりですので、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」について、ある人物が該当するのか否か、あまり厳格に考える必要はありません。

厚生労働省の説明資料において、個別の事例についてみると、次のとおりです。

「地域住民」という、かなり幅広い属性が含まれうる場合において、評議員として選任できる可能性を示しています。

問 当該法人の経営について理解している地域住民は評議員となることができるのか。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」参照

答 法人において、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」として適正な手続により選任されているのであれば、評議員となることは可能である。

他方、法人の元職員については、次のとおり、選任に一定の条件を設けています。

法人の元職員は、その法人内での役職や経験によっては「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」といえるはずですが、法人との関係では”身内”ともいえますので、評議員として法人の経営を牽制することができにくい立場にあるという解釈がありえます。

問 当該法人の職員であった者は評議員となることはできるか。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」参照

答 可能である。ただし、牽制関係を適正に働かせるため、退職後、少なくとも1年程度経過した者とすることが適当である。

以上のとおり、厚労省の資料では、「牽制関係を適正に働かせる」や「適正な手続き」との文言が散見されることから、ある人物を評議員とする際に、その人物の識見の程度よりも、法人との牽制関係を重視しており、法人内において、評議員としての選任の手続きを、公平に適正に行うことのほうを重視していると考えられます。

評議員の欠格事項

評議員は「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任されますが、そもそも次の事項に該当する場合、評議員になることができません。(これを「欠格事項」といいます)

(評議員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十条 次に掲げる者は、評議員となることができない。

一 法人

二 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの

三 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又はこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

四 前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

五 第五十六条第八項の規定による所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員

六 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第百二十八条第一号ニ及び第三号において「暴力団員等」という。)

(以下略)

社会福祉法

以下、欠格事項のうち、第2号の「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの」について、説明します。

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者とは

かつて、社会福祉法第40条第1項第2号は、成年被後見人と被保佐人が、社会福祉法人の評議員になることを禁じていました。

この点、成年被後見人や被保佐人の人権尊重の見地から、権利の制限に係る措置の適正化を図る必要があるとの目的で、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。

これを受けて、社会福祉法第40条第1項第2号の「成年被後見人又は被保佐人」という文言が「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの」に改められました。

また、改正後の第2号の文言中の「職務を適正に執行することができない者」の定義については、社会福祉法の細かい部分を決めるルールである「社会福祉法施行規則」において、次のとおり定められました。

(職務を適正に執行することができない者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

第二条の六の二 法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

社会福祉法施行規則

これにより、成年被後見人や被保佐人だからというだけで、一義的に評議員になる資格が無いとするのではなく、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、必要な能力の有無を判断することになりました。

つまり、成年被後見人や被保佐人であっても、「職務を適正に執行することができない者」に該当しなければ、評議員の欠格事由に該当しないことになりました。

それでは、評議員の候補者としての成年被後見人や被保佐人について、どのようにして、評議員としての適格性を判断すればいいのでしょうか。

厚生労働省が、社会福祉法人の指導監査の実施要領を定めていますが、その中のガイドラインに次のとおり定められています。

(注1)欠格事由(評議員となることができない者)は次のとおり。

令和元年9月13日 厚生労働省 子ども家庭局長 社会援護局長 老健局長「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の一部改正について 別紙「指導監査」ガイドラインより抜粋

(略)

② 精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(略)

欠格事由の②「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」の確認方法としては、誓約書等により候補者本人にこれらの者に該当しないことの確認を行う方法で差し支えないが、必要に応じて法人の判断により医師の診断書等により確認することが考えられる。なお、成年被後見人又は被保佐人であることのみをもって当該欠格事由に当たるとすることはできないことに留意が必要である。

以上を踏まえると、評議員候補者である成年被後見人や被保佐人から、欠格事項に該当しない旨の本人名義の誓約書を提出してもらうということになります。

また、必要に応じて、医師の診断書等により、確認するということになっています。

この点、そもそも評議員候補者は、評議員に選任されるにあたり、欠格事項に該当しない旨の誓約書を提出するものですので、この誓約書を提出するだけなら、実務上、他の評議員候補者と違いがありません。

また、医師の診断書については、何が書かれていると適格(または欠格)に該当するのか、そもそも医師にどのように話を持っていくのか、実務的には判断が難しいものがあります。

成年被後見人や被保佐人の評議員選任については、この新しいルールが決まって5年程度の状況であり、どうすれば良いのか、全国的に、実例が不足している状況だろうと思います。

成年被後見人や被保佐人が、評議員候補者として名前が挙がった際には、評議員候補者として理事会にはかる前に、認可庁に相談したほうがいいと思います。

評議員の兼任禁止

評議員は、その法人の役員や職員を兼ねることはできません。

(評議員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十条(略)

2 評議員は、役員又は当該社会福祉法人の職員を兼ねることができない。

(以下略)

社会福祉法

評議員の役割として、理事会等の法人内の各機関を牽制し、法人の経営を監督することが期待されていますので、法人の役員や職員は、評議員になれません。

評議員や役員と特殊な関係にある者の選任の制限

評議員や役員と、特殊な関係にある人は、評議員になれない場合があります。

特定の評議員や役員と特殊な利害関係にある者が評議員として就任すると、その評議員は、法人のためではなく、特定の評議員や役員のための法人経営を企図するおそれがあります。

法人の私物化を招き、法人の意思決定の公益性が損なわれるおそれがあります。

よって、社会福祉法では、下記のとおり、評議員への就任を禁止しているものと解されます。

(評議員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十条(略)

4 評議員のうちには、各評議員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

5 評議員のうちには、各役員について、その配偶者又は三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が含まれることになつてはならない。

社会福祉法

以上を踏まえると、次のどれかに該当する人は、評議員になれません。

①評議員・役員の配偶者

②評議員・役員の三親等内の親族

③評議員・役員と「厚生労働省令で定める特殊な関係がある者」

厚生労働省令で定める特殊の関係がある者とは

上記の社会福祉法第40条第4項及び第5項にいう「厚生労働省令で定める特殊の関係がある者」とは、社会福祉法施行規則に定められています。

(評議員のうちの各評議員と特殊の関係がある者)

第二条の七 法第四十条第四項に規定する各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該評議員の使用人

三 当該評議員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該評議員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該評議員及び当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の合計数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

八 次に掲げる団体の職員のうち国会議員又は地方公共団体の議会の議員でない者(当該団体の職員(国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者を除く。)である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

イ 国の機関

ロ 地方公共団体

ハ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

ニ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人

ホ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

ヘ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)(評議員のうちの各役員と特殊の関係がある者)

昭和二十六年厚生省令第二十八号

第二条の八 法第四十条第五項に規定する各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

二 当該役員の使用人

三 当該役員から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者

四 前二号に掲げる者の配偶者

五 第一号から第三号までに掲げる者の三親等以内の親族であつて、これらの者と生計を一にするもの

六 当該役員が役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあつては、その代表者又は管理人。以下この号及び次号において同じ。)若しくは業務を執行する社員である他の同一の団体(社会福祉法人を除く。)の役員、業務を執行する社員又は職員(当該他の同一の団体の役員、業務を執行する社員又は職員である当該社会福祉法人の評議員の総数の当該社会福祉法人の評議員の総数のうちに占める割合が、三分の一を超える場合に限る。)

七 他の社会福祉法人の役員又は職員(当該他の社会福祉法人の評議員となつている当該社会福祉法人の評議員及び役員の合計数が、当該他の社会福祉法人の評議員の総数の半数を超える場合に限る。)

社会福祉法施行規則

上記を踏まえると、以下のどれかに該当する人は、原則、評議員になれません。

① 評議員・役員と事実婚状態の人

② 評議員・役員の使用人

③ 評議員・役員に生計を維持されている人

④ ②または③の配偶者

⑤ ①から③の人の三親等以内の親族で、①から③の人と生計をひとつにする人

⑥ 評議員・役員が、役員(非法人団体の代表者や管理人を含む)や業務執行社員を務める団体(社会福祉法人を除く)の役員、業務執行社員、職員

※ただし、評議員の総数の1/3を超えなければ、評議員になれます。

⑦ 他の社会福祉法人の役員や職員

※他の社会福祉法人の評議員について、その総数の半数を超えて、評議員を選任するほうの社会福祉法人の評議員や役員が就任している場合に限ります。

⑧ 次に掲げる団体の職員(国会議員や地方議会議員を除く)

・国の機関

・地方公共団体

・独立行政法人

・国立大学法人、大学共同利用機関法人

・地方独立行政法人

・特殊法人、認可法人

※これらの団体の職員は、評議員への就任は禁止されていますが、役員への就任は禁止されていません。

※これらの団体の職員は、社会福祉法人の評議員の総数の1/3を超えなければ、評議員になれます。

評議員の人数

評議員の人数についても定めがあります。

評議員は、定款で定めた理事の人数を超える必要があります。

この点、理事の人数は、最少でも6人と定められています。

よって、評議員は最少でも7人が必要です。

(評議員の資格等)

第四十条(略)

3 評議員の数は、定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない。

(以下略)(役員の資格等)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十四条(略)

3 理事は六人以上、監事は二人以上でなければならない。

社会福祉法

評議員の選任・解任

評議員の選任・解任については、次のとおり定めがあります。

(評議員の選任)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十九条 評議員は、社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者のうちから、定款の定めるところにより、選任する。

社会福祉法

評議員は、定款の定めるところにより選任します。

なお、定款において、理事や理事会が評議員を選任すると規定することは無効です。

(申請)

昭和二十六年法律第四十五号

第三十一条 社会福祉法人を設立しようとする者は、定款をもつて少なくとも次に掲げる事項を定め、厚生労働省令で定める手続に従い、当該定款について所轄庁の認可を受けなければならない。

一~四(略)

五 評議員及び評議員会に関する事項

六~十五(略)

2(略)

3 設立当初の役員及び評議員は、定款で定めなければならない。

4(略)

5 第一項第五号の評議員に関する事項として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない。

6(略)

社会福祉法

評議員選任・解任委員会

定款で定める評議員の選任方法については、法令上の根拠はなく、法人の判断に任されているところです。

しかし実務上は、厚生労働省が作成した「社会福祉法人定款例」において、外部有識者を含めた「評議員選任・解任委員会」を設置し、この委員会が評議員を選任・解任する方法が定められています。

また、厚生労働省は、地方自治体の社会福祉法人担当課あての事務連絡においても、委員会の設置を一般的なものとして認識しており、実施方法を周知しています。

よって、全国の認可庁から法人に対して、この方法によるよう指導しているものと思われます。

(評議員の選任及び解任)

厚生労働省「社会福祉法人定款例」

第六条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事○名、事務局員○名、外部委員○名の合計○名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の○名以上が出席し、かつ、外部委員の○名以上が賛成することを要する。

(1)評議員の選任に当たっては、社会福祉法人定款例等に定めるとおり、評議員選任・解任委員会において議決を行うことが一般的とされていることから、以下、評議員選任・解任委員会を開催する方法により、評議員の改選を行う場合の留意事項についてお示しをするものであること。

令和3年1月27日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課「評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等) に係る留意事項について」

(以下略)

それでは、評議員選任・解任委員会の運営は、どのようなものになるのでしょうか。

評議員選任・解任委員会の運営について、社会福祉法人制度改革についての厚生労働省の説明資料によれば、次のとおりです。

問 評議員選任・解任委員会は誰が招集するのか。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「評議員選任・解任委員会のイメージ」参照

答 評議員選任・解任委員会の招集は、法人運営の状況を把握し、業務執行に関し責任を負う理事会において決定し、理事が行うことが適当である。

これを踏まえて、評議員選任・解任委員会は理事が招集するので、招集日を理事会で決議する必要があります。

実務上は、おおむね次のような流れになると思われます。

① 法人の事務局で評議員候補者の選任関係の資料を収集、理事会での検討資料等を作成

② 理事会で評議員候補者の選定を決議して、評議員選任・解任委員会の招集日を決議

③ 評議員選任・解任委員会を開催、評議員候補者を評議員として決議

評議員選任・解任委員会の委員について、厚生労働省は次のとおり回答しています。

問 理事が評議員選任・解任委員となることは可能か。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「評議員選任・解任委員会のイメージ」参照

答 理事又は理事会が評議員を選任する旨の定款の定めは無効であることから(法第31条第5項)、理事が評議員選任・解任委員となることは認められない。

社会福祉法の第31条第5項の趣旨から、理事や理事会が評議員を選任することは禁止されています。

実務上は、評議員の選定を評議員選任・解任委員会に委ねたとしても、その前提となる、評議員の候補者を選任する段階において、法人の運営側の方針が人選に影響する可能性はあります。

問 評議員選任・解任委員である事務局員に法人の職員がなることは可能か。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「評議員選任・解任委員会のイメージ」参照

答 事務局員に法人の職員(介護職員等を含む。)がなることは可能である。

この問いに対する回答において、どうして「介護職員等を含む」という文言が出てくるのか判然としませんが、おそらく、事務方の職員だけでなく、現場の職員でも事務局員になることができる、という意味であろうと思われます。

問 評議員選任・解任委員会において、監事・事務局員・外部委員を委員にしないことは可能か。

厚生労働省 公表資料「社会福祉法人制度改革について」の「評議員選任・解任委員会のイメージ」参照

答 監事・事務局員を委員としないことは可能であるが、評議員選任・解任委員会が法人関係者でない中立的な立場にある外部の者が参加する機関であることから、少なくとも外部委員1名を委員とすることが適当である。

評議員の選任について、公平中立な観点からの決議を期待して、少なくとも1名を外部委員とすることが求められています。

外部委員の資質については、特段の定めはありませんが、評議員を選定する立場ですので、評議員と同等程度の資質であることが望ましいと思われますが、あまり厳しく解さない向きもあります。

人選にあたっては、認可庁に事前相談の上、進めていくことが無難だと思われます。

なお、評議員選任・解任委員会の運営方法や、委員の選定方法については、法令上、特段の定めがありません。

実務上は、法人において、認可庁と相談の上、運営細則などを作成しています。

この運営細則などで、評議員選任・解任委員会の委員の選任は、理事会が行うこととされていることが一般的ですので、この点でも理事会が評議員の人選に影響を与える可能性はあります。

評議員の任期

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなります。

定款の規定により、任期を6年までに伸長することができます。

定款の規定により、任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員は、前任者の残任期間のみの任期とすることもできます。

(評議員の任期)

昭和二十六年法律第四十五号

第四十一条 評議員の任期は、選任後四年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後六年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。

2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。

社会福祉法

任期の起算日は、就任日ではなく選任日(評議員選任・解任委員会の選任決議の日)です。

ただし、法人との委任関係においては、就任承諾書の日付が起算点となります。

(略)

令和3年1月27日 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課「評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等) に係る留意事項について」

(2)社会福祉法第41 条第1項の規定により、評議員の任期満了日は「選任後4年以

内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」

であること。

(3)(2)の任期満了日の算定に当たっては、評議員選任・解任委員会の議決のあっ

た日を起算点とすること。

(4)(3)に関わらず、法人と評議員の委任関係については、評議員の就任承諾をも

って開始されるものであること。

(以下略)

まとめ

評議員は、法人運営の重要事項を決定する評議員会の構成員です。

評議員は、法人に対して、委任の関係にあり、善管注意義務と損害賠償責任を負います。

評議員は、「社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者」から選任されます。

評議員になることができない人が定められており、おおむね次のとおりです。

・犯罪や所定の法律違反をした人

・心身の故障のため職務を適正に執行することができない者

・評議員や役員の一定範囲内の親族や利害関係者

・他の社会福祉法人の役員や、公務員など(所定の人数を超える場合)

・暴力団員

・法人の役員や職員

・評議員や役員と特殊の関係にある者

評議員の選任・解任は、定款で定める「評議員選任・解任委員会」でなされます。

評議員は最少でも7人が必要です。任期は4~6年となります。

広告